良質の医療を受けるために知っておくべき患者の権利とはどんなことがあるでしょうか。

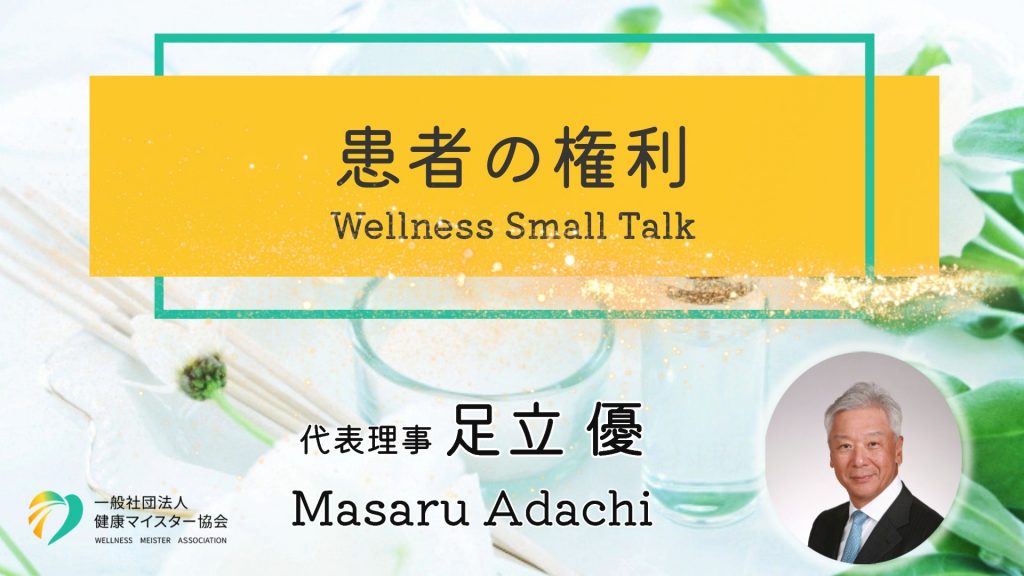

医療は、世界的にも大きく変化してきています。

ひと昔前までは、患者は病気や身体についての知識は少ないだろうから、医療の専門家である医者が、患者の利益になることを考え医療を提供すればいいという「医療倫理観」が植え付けられていました。

今はその考えは変わってきています。 いい治療を選ぶのは患者であり、患者主体の医療へと変化してきています。

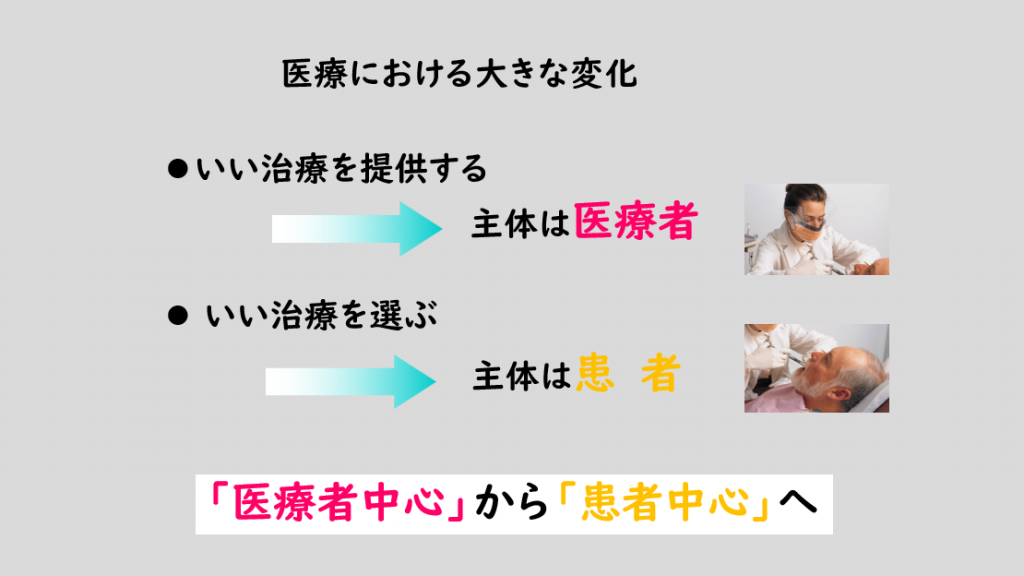

では、患者中心の医療とはどのようなものでしょうか。

患者中心の医療には大切なことが2つあります。

1つは患者の期待に添うこと、

もう1つは患者の権利が守られていることです。

まずは、患者の期待に添う医療とは、どんなことでしょうか。

そもそも患者は、医療にどんな期待を持っているでしょうか。

歯科の場合、生涯自分の歯を使いたい。入れ歯にはなりたくない。歯を悪くしたくない。病気を予防したいなどがあげられます。

医科の場合、健康でありたい。健康であることで、医療費や医療にかかる時間が削られず、やりたいことをしたいなどがあげられます。 そのためには、病気になってから治療するのではなく、病気にならないようにするという予防医療が、期待に添った医療だと考えます。

次に、患者の権利が守られている医療とはどのようなことでしょうか。

「患者の権利」は以下の6つの項目があります

これらは、どのような経緯ででき、どのようなものなのでしょうか。

医師会の中で患者の権利が守られるようになった背景には、第二次世界大戦の頃、ナチス・ドイツが、ユダヤ人を大量虐殺し、それと同時に生きた人間の人体実験やっていたということがあります。当時の医師は医療の発展という大義のもと行っていたのでしょうが、そのようなことは人道的にしてはいけないと、医療者としてどうあるべきかを考えるきっかけになりました。

そして、1995年の9月に開催された第47回の世界医師会(WMA)の総会で、自己決定権を中心とした医療において、すべての医師が守るべき患者の権利として、「患者の権利に関するリスボン宣言」が改訂されて宣言されました。

この通称「改訂リスボン宣言」が、現代の医療における世界標準の医療倫理観となっています。

「改定リスボン宣言」をもとに、医療者が患者に対し、「医療のあるべき姿は患者の権利を守ること」という大原則を患者に対し医療者の姿勢を明確に示すために具体的に提示したものが「患者の権利章典」です。

「患者の権利章典」は、患者の権利を守って医療に取り組むことを宣言している重要なもので、大きな病院の待合室や、病院のホームページなど身近なところに掲載されています。

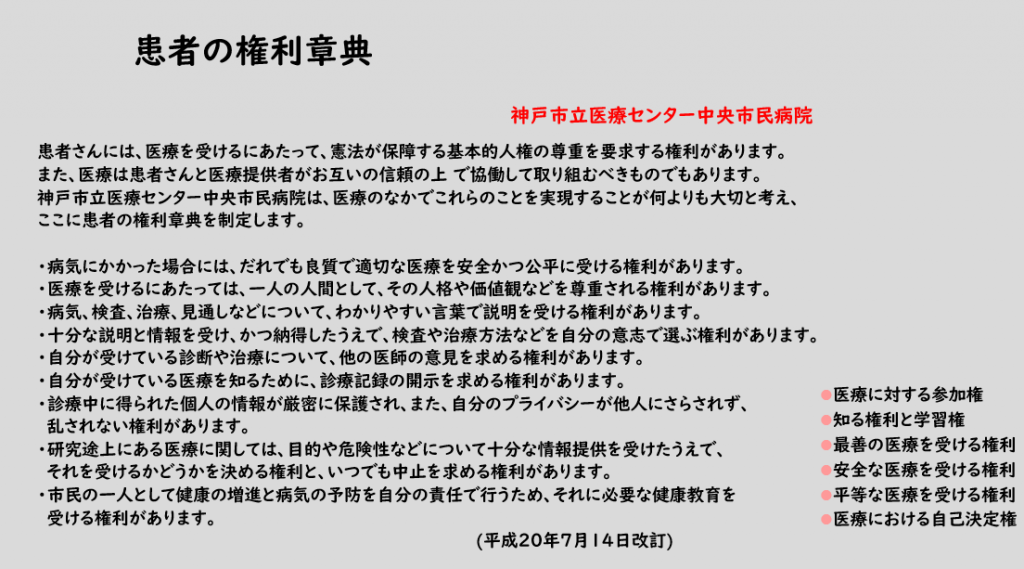

以下に載せているのは、神戸市立医療センター中央市民病院ホームページに掲載されている患者の権利章典です。

▶https://chuo.kcho.jp/about/rights/

改訂リスボン宣言で制定された項目は右下に記載していますが、権利の章典の項目は改訂リスボン宣言に沿った内容となっています。

1番目、2番目の項目

・病気にかかった場合には、だれでも良質で適切な医療を安全かつ公平に受ける権利があります。

・医療を受けるにあたっては、一人の人間として、その人格や価値観などを尊重される権利があります。

これは、最善の医療、安全な医療、平等な医療を受ける権利にあたります。

3番目、4番目の項目

・病気、検査、治療、見通しなどについて、わかりやすい言葉で説明を受ける権利があります。

・十分な説明と情報を受け、かつ納得したうえで、検査や治療方法などを自分の意志で選ぶ権利があります。

これは、知る権利と学習権、医療における自己決定権にあたり、インフォームドコンセントにつながる内容です。

5番目、6番目の項目

・自分が受けている診断や治療について、他の医師の意見を求める権利があります。

・自分が受けている医療を知るために、診療記録の開示を求める権利があります。

これは、知る権利と学習権、医療における自己決定権にあたり、セカンドオピニオンにつながる項目です。

セカンドオピニオンは、患者の権利の一つであり、これを行うことを悪いと思う必要はありません。カルテ開示はいつでも求めることができます。コピーをもらうことも可能です。

7番目の項目

・診療中に得られた個人の情報が厳密に保護され、また、自分のプライバシーが他人にさらされず、 乱されない権利があります。

これは、改訂リスボン宣言ではなく個人情報保護法に基づいた権利です。

8番目の項目

・研究途上にある医療に関しては、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、それを受けるかどうかを決める権利と、いつでも中止を求める権利があります。

これは、安全な医療を受ける権利、医療における自己決定権にあたります。治験は昔、患者に伝えることなく行われていたのですが、現在は安全な医療を受けるために、自分で決める権利があります。

9番目の項目

市民の一人として健康の増進と病気の予防を自分の責任で行うため、それに必要な健康教育を 受ける権利があります。

知る権利と学習権にあたる項目です。

患者の権利章典の中には出てきませんが、「医療に対する参加権」は、例えば医療保険制度は、厚生労働省と医師会の代表が医療の点数や内容を決めていますが、本来は、患者の代表もその決定のプロセスに参加して決めるべきだという権利です。

医療の現場には直接関係ないので権利章典の中には謳われていません。

さて、知る権利と学習権、医療における自己決定権にあたるインフォームドコンセントとはどういうものなのでしょうか。そして、それは誰が行うのでしょうか。

医療者でも間違って認識している人がいますが、インフォームドコンセントは患者が行います。

つまり、同意を行うのは患者という事です。

患者が理解できる方法及び言語という箇所について、

例えば歯科の場合で言うと、

「あなたは上顎第二大臼歯の近心隣接面にC2のカリエスがあります」と聞いたら、理解できるでしょうか。

「あなたの右上の二つ目の大きい奥歯と手前の歯との間に、神経にはいたっていないけれども少し深いむし歯があります」と言った方が理解できますよね。

このように医療者が、患者にわかりやすく説明することは、患者の権利を守るために医療者がやるべき義務になります。

皆さんが医療にかかわるときは医療者に遠慮することなく何でも聞いてください。

自分が納得するまで聞き、自分が嫌なことは断ってください。

迷ったら他の人の意見も聞き、場合によってはカルテも借り、次の先生に相談してください。

患者が、患者の権利を行使することは当然のことで、悪いと思う必要はありません。

良質の医療を受けるために「患者の権利」をぜひ知っておいてください。

アーカイブ動画はこちら